皆さんこんにちは、現役大学生の阿野です。2回目の登場です!

普段は大学でGIS(地図を使った分析など)を学んでいるのですが、

そんな僕がカンタンマップ製品を使ってみて感じた違いを紹介していきます!

今回はGISとカンタンマッププラグインの違いを見ていきます。

普段勉強しているGISとの違い

僕が普段、GISについてどんな勉強をしているのか

まずは扱っているデータの種類についてです。

GISでは「面」や「線」のデータ、そして「空間(三次元)」のデータなど、

様々な形式のデータを使います。

例えば、面積の計算や標高別の分布を調べるなど、分析に近い勉強をしています!

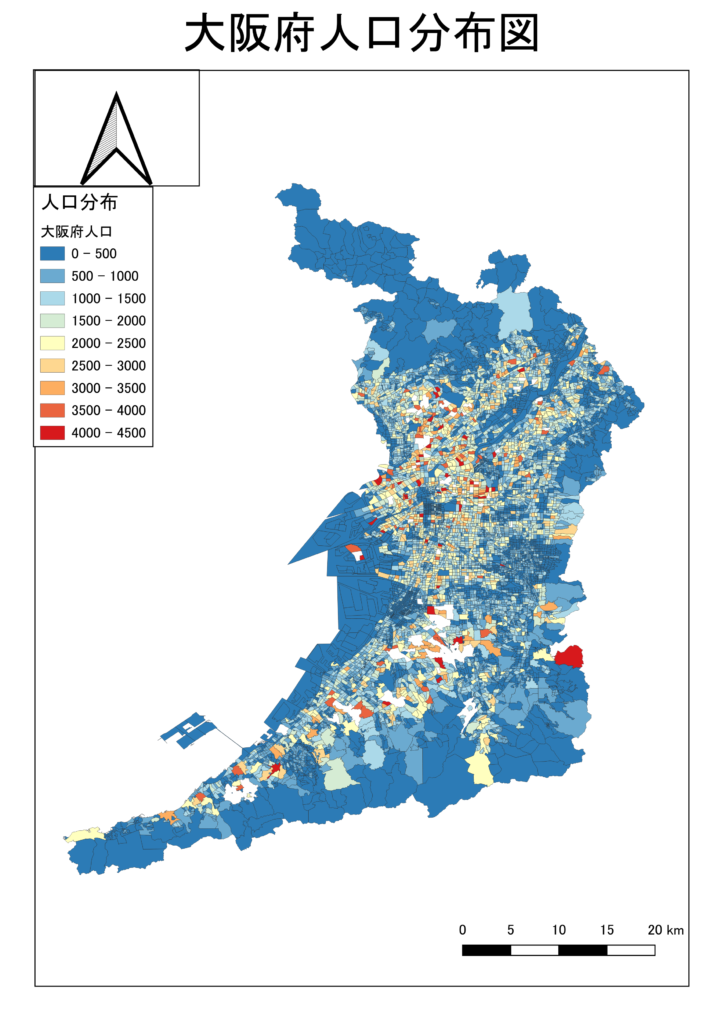

授業で学んだGISの使い方について

下記の流れで作図ができます。

- 調べたいデータを入手する

今回は、政府が公開している「市町村別のデータ」をダウンロードします! - GISアプリにデータを読み込む

但しこれだけではまだ市町村字等別の人口分布を地図で表示できません… - 必要なデータを組み合わせる

もうひとつ、「市町村の境界面データ(ポリゴンデータ)」が必要になります。

このデータも政府が公開しています。 - 2つのデータを結合する

人口の数値と、市町村の形のデータをつなげることで、

初めて地図上に「どこにどれだけ人がいるか」が表示できます!

実際にQGISアプリで作図してみました。

この作業の中で一番難しいと感じたのは、データを探すことです…

政府のサイトにはたくさんのデータがあるので、目的に合ったデータを見つけるのが大変なんです。

でも、ここをクリアできれば、あとはボタンを押していくだけで地図が作れます。

「カンタンマッププラグイン」ってどんなことができるの?

さて、ここからは「カンタンマッププラグイン」について紹介していきます!

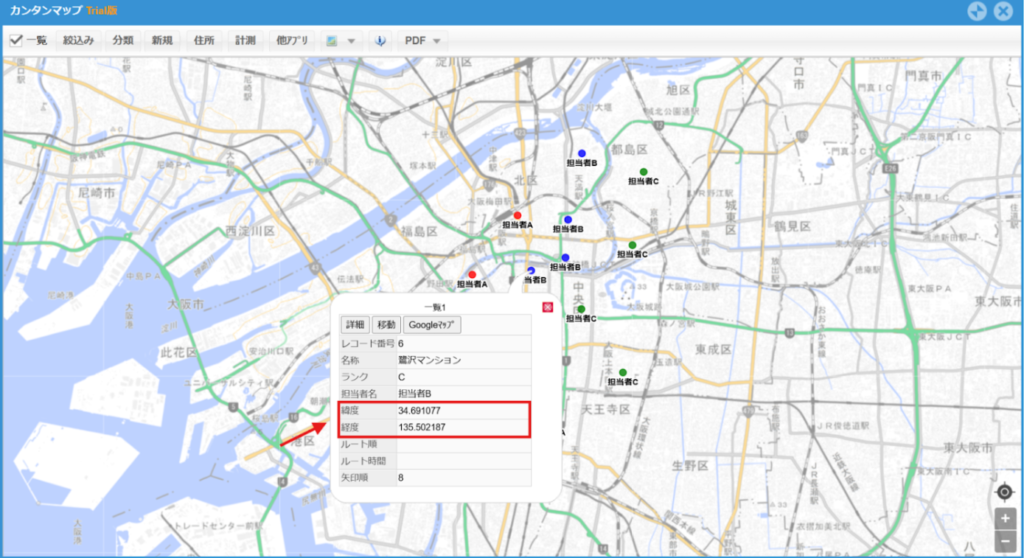

カンタンマッププラグインは、基本的に「点」のデータを扱います。

地図上にピンをたてて、kintoneで管理しているデータの場所を、直感的に可視化できるのが特徴です。

kintoneとの連携で、誰でもカンタンに地図が作れる!

もう少し詳しく説明すると…

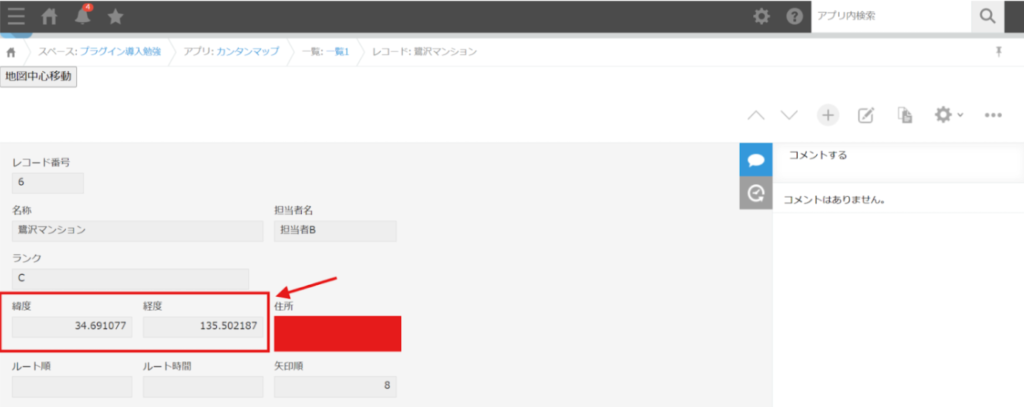

kintone上のレコードに「緯度・経度」が含まれていれば、

カンタンマッププラグインを起動するだけで、自動的にピンが地図上に表示されます!

分類機能で担当者ごとに色分けしてみました。

さらに、kintoneはExcelのデータを一括で取り込む機能があるので、

「緯度・経度付きのExcelをインポート→地図に表示」というながれがとてもスムーズです。

GISよりもカンタンに地図が作れるので、初めてさわる人でも安心です!

カスタマイズで業務に合わせた地図活用も可能!

カンタンマッププラグインは、

オプション機能や他のカンタンマップシリーズ製品と組み合わせることができます。

例えば、オプション機能でGoogleルート検索機能を追加すると複数地点のルート検索ができます。

またジオコーディングプラグインと組み合わせると住所しか登録されていないレコードを、

緯度・経度に変換ができるようになります。

このように業務に合わせて柔軟に対応できるのが魅力です!

おわりに

GISについて

今回は、GISとカンタンマッププラグインの違いについて、

僕が勉強している中で感じたことをベースに書いてみました!

GISはやっぱり難しい部分も多いけれど、自分で考えたことを「地図」という表現でできるのが面白くて、

そこが一番の魅力だなと思いました。

カンタンマップについて

一方で、カンタンマッププラグインは本当に名前の通りで、

「こんなにカンタンに地図が作れるの!?」と驚きました。

使っていくうちに、他の製品と組み合わせたり、カスタマイズしたりすることで、

いろんな業務や用途に合わせた地図が作れるのも面白いポイントです。

GISのような専門的な分析はもちろん大切ですが、

もっと手軽に地図を使って「伝える」「気づく」ことができるのが

カンタンマッププラグインの良さだなと実感しました!

次回は、今回紹介したGISとカンタンマッププラグインを実際に導入している事例について紹介します!

お楽しみにー

「カンタンマッププラグイン」は30日間無料でお試しができます。

お試しは、下記ボタンからお申し込みをお願いいたします!